【I&S インサイト】景品表示法の確約認定第1号事案が公表されました

DATE 2025.03.21

執筆者:土生川 千陽

はじめに

令和7年2月26日、消費者庁から、景品表示法における確約認定事案が公表されました。

景品表示法における確約手続は、令和5年法改正で導入され、令和6年10月1日から施行されたばかりであるところ、本件が第一号の例となりました。

本稿では、この第一号の確約事案の内容について確認するとともに、平成30年12月に導入され、運用面で先行しているといえる独占禁止法における確約事案 1 との違いについても触れ、今後の景品表示法における確約認定の運用を展望します。

本件事案の概要

公表文によれば、株式会社canameは「かたぎり塾」というパーソナルジムで運動指導サービスを提供していました。

かたぎり塾は、2020年9月1日から2024年7月31日までの間、自身のウェブサイトにおいて、ある期限を表示し、その期限までに無料体験をして体験日当日に入会した場合に限り、通常50,000円の入会金が値引きされるかのように表示していましたが、実際には、その期限後であっても、無料体験当日に入会した場合は入会金が値引きされるものである疑いがあったとのことです。

本件はあくまで「疑い」にとどまることに注意が必要ですが、事案の類型としては、いわゆるキャンペーンの繰返しと呼ばれる類型で、景品表示法における違反例、被疑行為の例としては決して珍しいものではありません。

景品表示法は、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を保護するものであり(景品表示法1条)、価格等の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示は、有利誤認(景品表示法5条2号)として違法となります。いわゆるキャンペーンの繰返しは、価格について、実際にはキャンペーン期間終了後も同じ価格であるのに、このキャンペーン期間だけがお得だ、と誤認させるような表示であり、この期間に契約するかどうかという一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するものといえます。

景品表示法の確約手続きとは

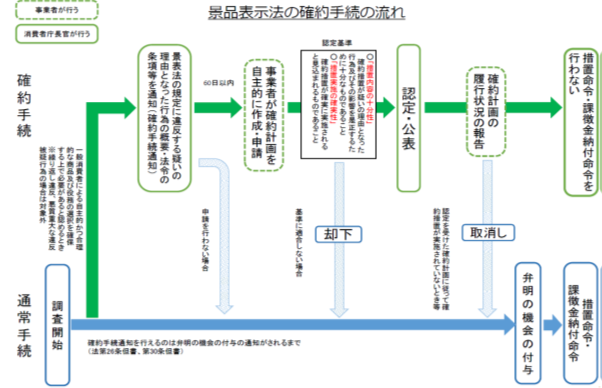

確約手続は、おおまかにいえば、景品表示法の違反疑義行為について、消費者庁等の行政処分(措置命令・課徴金納付命令)による是正ではなく、事業者が自主的に改善するという仕組みです。以下の図4のとおり、確約手続き全体の流れは、

(1)景品表示法の疑義行為がある場合に、消費者庁が確約手続の通知をし、

(2)確約通知を受けた事業者が確約計画という自主的な改善計画を策定、申請、

(3)確約計画の内容が法律上の要件を満たす場合に、消費者庁が確約認定をし、

(4)行政処分は行われない

ということとなります。

各段階を詳しく見ると、

(1)調査を開始した消費者庁が、確約に付す必要があると認める場合には、違反行為の認定に至る前の段階で、「違反の疑いがある」というところまでを認定し、事業者に対して確約通知をします。

(2)(1)の確約通知を受けた事業者は、60日以内に確約計画を策定し、申請する必要があります。時間的制限が短いため、実務上は、確約通知の前から、消費者庁との間で相談・折衝を重ねることが想定されています。

(3)確約認定は、①措置内容の十分性(違反被疑行為等を是正するために十分なものであること)の要件と、②措置実施の確実性(確実に実施されると見込まれるものであること)の二つの要件を満たす場合に認定されます。

①十分性の要件を満たす項目は、典型例としては以下のものであり、これは、過去の同種事案の措置命令内容が参考とされます。

・違反被疑行為の取りやめ

・一般消費者への周知徹底

・再発防止策

・自主改善措置の履行状況の報告

つまり、消費者庁としては、措置命令と同等の措置が見込める場合であれば自主的な改善に任せられるが、消費者庁自らが調査・措置をとった場合に及ばない内容では、違反被疑行為等を是正するために十分といえないと考えられます。

また、事業者が、一般消費者(購入者)への返金等の被害回復措置を確約計画に盛り込んだ場合、当該措置は「十分性を満たすために有益であり、重要な事情として考慮」されます(消費者庁「確約手続きに関する運用指針」6(3)イ(オ))。

本件では、過去のいわゆるキャンペーンの繰返し事案の措置命令で命じられた措置内容を参考として、また、かたぎり塾は確約計画に返金措置を盛り込んでいるため、有益で重要な要素として考慮され、十分性が認められたと考えられます。

②確実性は、消費者庁が、確約計画に記載された各措置が、事業者が設定した実施期限内に確実に実施されると判断できる場合をいいます。例えば、被害回復計画(返金計画)の場合には、一般消費者への周知方法、返金額とその方法、返金資金の調達手段等、返金の実施が確実と見込まれる具体的方法を明らかにし、消費者庁が確実性を判断します。

(4) 確約認定があれば、措置命令も、課徴金納付命令も発令されません。認定された確約計画通りに措置をとれば、事案が終了となります。

ただし、確約通知があっても、確約申請しない、確約計画が認定されない、履行しない等の場合には、確約手続きのルートが終了して消費者庁の調査が再開され、行政処分等がされることとなります。

本件確約内容

本件の確約計画の内容(概要)は、以下のとおりです。

(1)違反被疑行為を再び行わない旨の取締役会決議

(2)違反被疑行為の内容の一般消費者への周知徹底

(3)再発防止策を講じること

(4)違反被疑行為の期間に「かたぎり塾」に入会した顧客に対し、入会金の一部を返金すること

(5)上記(1)~(4)までの履行状況を消費者庁に報告すること

上記(1)~(3)、(5)の措置は、措置命令で命じられるのと同等の内容といえ、 (4)の措置が、措置命令では命じられない被害回復措置となります。

各項目の分析

公表文

公表文からは、事案や処分の理由、返金措置の内容が細かく分かるというものではありません。

処分の理由等

ただ、令和元年の独占禁止法の確約第1号事案は、本件よりもさらに情報量が少なかったため、判断がよくわからない、もっと詳細に公表してほしいという要望が相次いだほどであり、この当時に比べれば景品表示法の確約第一号事案の本件で公表された事実はまだ多い方です。独占禁止法の当初の確約案件では、例えば確約計画を認定した根拠について、「公正取引委員会は、前記の確約計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。」と公表するにとどまっていましたが、要望が多かったためか、令和5年頃からは、公取委が、①十分性の要件②確実性の要件にわけてそれぞれ判断の根拠となった事実を公表するように変化しています。景品表示法の確約事案である本件の公表文は、この流れを受け、当初よりは少し公表内容が増えた現在の独占禁止法の確約案件の公表内容に倣ったものであると思われます。なお、独占禁止法案件では、さらに詳しく「独占禁止法の考え方」を示している事案もあることから、景品表示法案件でも、もう少し複雑な事案等では、そのような公表も期待されます。

返金措置の内容等

返金措置の内容も、公取委の公表文からはその詳細が分かりません。

これは独占禁止法の確約案件と同じです。ただし、独占禁止法の返金措置を確約計画に含む案件では、公表文には記載がないものの、総額などの規模感は報じられることが慣例となっています。例えば、Amazonに対する件(令和2年9月10日公表)では「約1400事業者に約20億円」、ダイコクに対する件(令和5年4月6日公表)では「約80の納入業者に約7億5000万円」、東京インテリアに対する件(令和6年1月25日)では「約120の納入業者に約1億6600万円」等と報じられました。

独占禁止法では、優越的地位の濫用の事案において被害回復措置が採られることが多く、返金も事業者間で行われます。事業者間であれば、返金がほぼ確実に行われるとみこまれるため総額規模は定まる一方で、事業者間の秘密等もあり、必ずしもその詳細は公表に適さないといえます。

これに対し、景品表示法の確約事案では、返金の相手は一般消費者です。そして一般消費者の申し出を待って返金する今回のような仕組みの下では、返金の全体規模等はやってみないとわからないため、公表・報道に適さないとはいえます。一方で、返金の対象者、返金を受ける方法等の計画内容は一般消費者向けに広く発信されるべきであり、事業者の秘密等にふれるとも考えられません(実際にも、かたぎり塾は自身のウェブサイトで返金対象の顧客への申し出をよびかけており、返金の大枠は推察可能です)。また、今回、返金は「入会金の一部」とされているところ、全額でなくとも被害回復として消費者庁が認定したというのであれば、その判断の透明性は確保されるべきともいえます。

事案の理解や消費者庁の判断の透明性、他の事業者の予測のため、なにより一般消費者への周知のためにも、返金計画の内容はもう少し公表できたのではと思われ、今後、より充実した公表を期待したいところです。

返金措置

返金措置内容

上記のとおり、返金措置の内容は公表文からは明らかではありません。

ただしかたぎり塾のウェブサイト5を見ると、2種類のパターンが予定されているようです。すなわち、

- (キャンペーンが繰り返すとは知らなかったような場合を含む)違反被疑行為期間に入会した顧客には、電子ギフト券を送付する

- 違反被疑行為期間に入会した顧客のうち、入会金割引キャンペーンが適用されず、5万5000円(税込み。キャンペーン外の正規料金)を支払った顧客には、キャンペーン料金との差額(上記疑義広告の例であれば2万2000円(税込み)との差額の3万3000円)を返金する

というものです。

返金①

まず、返金①は、違反被疑行為期間の入会金の一部を電子ギフト券送付によって事実上返金するとされています。違反被疑行為期間に支払われた入会金の返金は、本件違反被疑行為に係る売上げとして理解できるところです。

電子ギフト券等を返金として機能させることは、返金措置を使いやすくする改正として、確約制度導入と同じ令和6年10月1日施行の改正景品表示法で導入されたものであり(景品表示法10条1項)、今回、確約第一号案件とあわせて使われたということになります。なお、電子ギフト券とは、かたぎり塾でのみ使える割引券等ではなく、「金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する」電子マネー等をいいます。

返金措置内容で注目されるのは返金額ですが、電子ギフト券の額面は、かたぎり塾のウェブサイトを見ても明らかではありません。仮に本件で違反認定がされれば、課徴金対象期間(本件では違反被疑行為期間に相当する)の行為の売上の3%が課徴金となることを考えると、課徴金対象行為の売上を入会金とみた場合(入会金以降の月会費等は含まないとした場合)、本件でも入会金の3%が課徴金として見込まれることとなります。そうすると、確約手続の返金計画においても、個々の入会金売上の3%、2万2000円のキャンペーン適用後入会金を支払った顧客には2万2000円×0.03=660円、正規入会金5万5000円を支払った顧客には5万5000円×0.03=1650円、の規模の返金が最低限とも考えられます。

この売上の3%という数字は、あくまで課徴金として法定されている金額です。一般消費者の支払い、つまり事業者の売上を基礎として「その一部」を考えるには他によりどころがないためこの数字を参考としましたが、上記計算をしてみて、果たしてこの額は被害回復としても妥当といえるでしょうか。措置命令及び課徴金納付命令の場合、一般消費者の直接の被害回復はゼロであることからすれば、一部であっても被害回復できる方が良いという判断もあり得ますが、返金にあたっては一般消費者にも申し出等の手間が生じること、曲がりなりにも「被害回復である」と評価されるものであること、「十分性の要件を満たすものとして有益」といえるかという視点も重要と思われます。

返金②

次に、返金②ですが、違反被疑行為期間である2020年9月1日から2024年7月31日までの間に入会した顧客のうち、正規入会金5万5000円を支払った顧客に対して、キャンペーン料金との差額を返金するというものです。返金①と異なり電子ギフト券との記載がないため、現金で返金されると考えられます。

そして、正規入会金とキャンペーン料金との差額というのは、一見、本件の違反被疑行為とは直接関係がないようなことがらに見えます。

この点については、推測にすぎませんが、いくつかの可能性が考えられます。まず上記①の入会金の一部返金(電子ギフト券)を、一律の額にするような場合を考えます。上記①で試算した、それぞれの顧客が支払った入会金の3%というのはあくまで考えられる方法の一つであり、例えば、電子ギフト券の調達等の手間から、一律の返金としたいということも十分考えられます。違反認定され課徴金納付命令となった場合の課徴金総額規模は参考とすべきですが、事業者の自主的な措置である返金に明文の定めがあるわけではないため、例えば、顧客の支払った入会金に関わらず一律1000円の返金とする、ということも可能です。ただし、消費者庁が認める限り、という条件がつきますので、法の要請ではないものの、5万5000円の入会金を支払った顧客は3%を下回る返金しか受けられないことを消費者庁が問題視したような場合、例えば、5万5000円の入会金を支払った顧客には別途キャンペーン料金との差額を返金し(②)、計算上、全ての顧客の支払った入会金を2万2000円としておいて、あとは一定額を一律で電子ギフト券として送付・事実上返金する(①)、という方法もありうると考えられます。

こうすると、次に、では同じ違反行為期間に入会金を支払った顧客の間で、返金割合に大きな差があることは問題ないのか、との疑問が出てきます。これも法の規制はないものの、一つの被疑行為による返金が、顧客によってあまり差があるようだと適切な返金と認められない可能性があります。実際に本件でも、5万5000円の入会金を支払った顧客と2万2000円の入会金を支払った顧客では、返金の割合や額に大きな差があるように思われます。本件の違反被疑行為との関係、返金の手間だけではこの差を正当化するのは難しそうであり、別の理由があると考えるのが自然です。

つまり、入会金は本来2万2000円であった、とする理由です。被疑事実となってはおらず、他にこれをうかがわせる記載もないため勝手な想像にすぎませんが、例えば、二重価格表示の際の判断のように、比較対照としている価格が最近相当期間にわたって販売された価格といえるか否か、というような観点はあり得ます。もちろん、比較対照価格といえないからといって、その差額が損害となるものではありませんが、5万5000円に理由がなく、実質的な通常料金が2万2000円だったというのであれば、5万5000円を支払った顧客に差額を返金するというのは、顧客保護の観点からはありうる判断だと考えられないでしょうか。

なお、念のためですが、上記の理由、及びパーセントを含む金額については、全て議論用の仮定のものです。いずれにせよ、返金②については、違反被疑行為との関連性も見えず、返金理由も含め不明です。調査官解説等での詳細の公表が待たれるところです。

景品表示法の確約の今後の展望

今後の展望における最大の論点は、返金措置が事実上要請されるのか、返金措置を盛り込まないと確約認定が見込めないのか、です。以下では、確約制度導入の背景、運用指針の書きぶり、法制度等から独占禁止法と比較して検討してみます。

課徴金対象の違反行為類型

独占禁止法では、確約計画に返金措置の入っていない確約事案が多数を占めます。しかし、これは被疑行為の類型が大きな要因と考えられ、被疑行為が課徴金の対象となる行為である場合には、逆に、返金等の被害回復措置を含む確約計画の方が多くなります。

確約認定では、行政処分と同等の措置となっているか否かという観点があるため、課徴金の対象となっている違反被疑行為類型の場合には、返金措置が事実上求められる可能性が非常に高いと考えられます。景品表示法では、優良誤認表示(5条1号)、有利誤認表示(5条2号)が課徴金の対象となる行為であり、これらの被疑行為では、原則として返金を確約計画に盛り込むことが求められると考えられます。

手続き導入の背景

独占禁止法では、TPP協定及びTPP11協定の締結に伴い、独占禁止法の違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決する制度の導入に関する規定を整備する必要があるとされ、国際的な約束の履行として、確約手続きが導入されました。しかし、景品表示法では、そのような要請はありません。景品表示法の確約導入の背景は、「これまで、違反被疑行為の早期是正、再発防止策の実施、一般消費者への被害回復等を自主的・積極的に行う事業者がいる場合でも、これを評価するための制度はなかったこと」とされています(「【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要」消費者庁表示対策課)。ここで、導入背景に「一般消費者への被害回復等」と記載されていることは、消費者庁の意向を示すものと考えられます。

消費者庁の判断における返金措置の考慮の重み

独占禁止法にも返金措置は例として挙げられていますが、「措置内容の十分性を満たすために有益である」(公正取引委員会「確約手続きに対する対応方針」)との記載にとどまるのに対し、景品表示法では、上述のように、「措置内容の十分性を満たすために有益であり、重要な事情として考慮する」と記載されています。景品表示法では、独占禁止法よりも重きを置いていることが優にうかがえます。

返金措置の内容

独占禁止法では返金措置の全体規模等が報道されてきたのに対し、本件では、返金措置の内容や金額については報道もされておらず、内容に不明な部分が多いため、今後の展望も難しいところです。

ただし、仕組み上、独占禁止法の違反被疑行為の被害回復(返金)は売上げをベースにしない、例えば、従業員の派遣要請であれば、本来支払われるはずであった人件費等を返金するということがあります。そうすると、当該被疑行為の被害回復の観点のみで返金計画が決定されることとなり、違法認定されたと仮定して見込まれる課徴金の額を算定して(課徴金は売上げを算定基礎とする)比較するというようなことにあまり理由がありません。被害と見込まれる額の全額の返金ということも往々にしてあります。

これに対して、景品表示法では、想定される被害回復は一般消費者に対するものであり、ベースは課徴金の算定基礎と同様、売上げとなることが多いと考えられます。そうすると、売上げの何パーセント以上であれば妥当か、という点が次の課題として出てくることとなり、仮に課徴金となれば売り上げの3%となる、という課徴金の規定額は参考とせざるを得ません。

小括

導入の背景、指針の書きぶりをあわせ考えれば、ともかく「合意制度」を整備する必要があった独占禁止法の確約手続に対し、自主的な措置を評価するものとして合意制度を活用したい、そしてこれまでできなかった「被害回復」を自主的な措置として進めたい景品表示法の確約手続という違いがあるように思われます。

以上から、景品表示法の確約手続きでは、原則として、返金措置をいれた確約計画とすることが求められると考えられます。特に、課徴金の対象となっている優良誤認、有利誤認の被疑行為に関しては、返金措置を入れないと事実上確約認定が難しくなるということは十分考えられます。返金額については本件からはなんとも言い難いですが、制度の仕組み上、一般消費者の支払った額、事業者にとっては売上額をベースとすることとなるため、課徴金額の3%を超える額であることは最低基準となりそうです。加えて、被疑事実以外の理由等で被害回復を図る措置については、ある程度自由に、計画に盛り込めるとも考えられます。

おわりに

本件は、有利誤認表示、その中でもキャンペーンの繰返しという比較的違反行為が争いにくい違反被疑行為でした。その上、違反被疑行為の対象サービスが2万2000円~5万5000円程度と高額であること、事業者の側で顧客の氏名等を把握していると考えられることからすれば、返金になじむ性質の事件だったといえます。これに対し、例えば、店頭で不特定多数に販売する安価な商品の効能効果の表示が違反被疑行為となっているような場合には、返金計画の立案・認定には相当の困難が伴うと考えられます。

消費者庁は上述のとおり、確約手続きを推進、もって返金計画も推進していく意向だと考えられることから、今後の景品表示法の確約手続きの事例の蓄積と、事案内容の、特に返金計画内容のより詳細な公表が待たれるところです。

以上

- 令和元年10月の第一号以降、令和7年2月末までに21件が公表されている。

- 染谷隆明「連載④令和5年景品表示法(景表法)改正法案の解説と実務的課題(確約手続)」【I&Sインサイト】

染谷隆明「令和5年景表法改正法の概説と実務への影響 - 確約手続・直罰規定の導入!」Web版 BUSINESS LAWYERS 2023年8月4日付 - 川﨑由理「消費者庁が確約手続に関する運用基準(案)を公表」【I&Sインサイト】

- 消費者庁表示対策課「【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要」

- https://katagirijuku.jp/news/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%BA%81%E3%81%8B%E3%82%89%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E6%98%AF%E6%AD%A3%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AB%E5%9F%BA

詳細情報

| 執筆者 |

|

|---|---|

| 取り扱い分野 |

取り扱い分野で絞り込む

- 独占禁止法/競争法

- 独占禁止法の当局対応

- 独占禁止法/競争法上のアドバイス

- 他社の独禁法違反に対する対応

- 独占禁止法コンプライアンス

- 不正競争防止法/営業秘密

- 企業結合審査/業務提携

- 外国競争法

- 下請法

- 消費者法

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品表示法コンプライアンス

- 他社の景表法違反に対する対応

- 景品表示法の当局対応(危機管理)

- 広告代理店/アフィリエイターによる広告

- 食品表示

- 個人情報・プライバシー・セキュリティ

- 消費者安全関係/PL(製造物責任)

- 特定商取引法・電子メール規制

- 消費者争訟・消費者団体対応

- プライバシー/情報法

- 電子商取引法・デジタルプラットフォーム規制

- 関連分野

- 一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)

- ヘルスケア

- IT

- ゲーム

- 広告ビジネス

- 電気通信事業