【I&S インサイト】食品ロスの法的整理と今後の課題

DATE 2024.08.23

執筆者:福島紘子

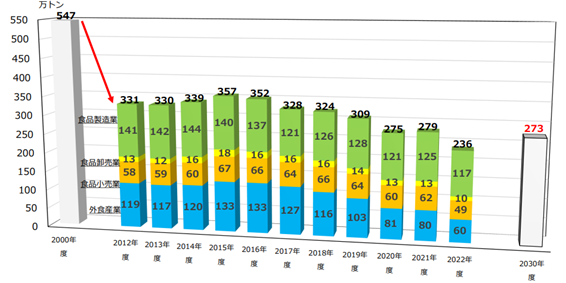

2022年度の事業系食品ロス、2030年度までに2000年度比半減目標を8年前倒しで達成―。

<環境省「我が国の食品ロスの発生量の推移」より

「事業系食品ロス量の削減目標と推移」>

今年の6月、このニュースが話題になりました1。「食品ロス」とは、一般的に本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品のことであり、さらなる削減に向け、現在消費者庁・農林水産省・厚生労働省・環境省を中心に活発に議論が行われています。そこで今回の記事では、廃棄コストの削減や地球環境の取組という観点から食品ロスの削減を進めていきたいという企業の皆さまと、食品ロスの削減に関する法的な議論の現在地と今後の展望について考えたいと思います。

<目次>

(1)食品ロスと食リ法

食品ロスの削減に関する法律というと、まずその名を冠した「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年法律第19号。以下「食品ロス削減推進法」)を思い浮かべる方も多いかもしれません。同法では、「食品」とは飲食料品のうち医薬品・医薬部外品・再生医療等製品以外のものをいうと定義がありますが(食品ロス削減推進法2条1項)、「食品ロスの削減」については、「まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組」(同条2項)という、若干茫漠とした内容の定義しか置かれていません。実際、食品ロス削減推進法は企業の皆さまに法的義務を課す法律ではなく、5条の「事業者の責務」でも、「事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。」と努力規定を置いているのみです。

食品ロス削減についての法的義務は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食リ法」)に規定されています。同法には「再生利用(リサイクル)」の名がついていますが、食品廃棄物等の廃棄後のリサイクルのみではなく、その発生の抑制を柱の一つとしています。たとえば9条1項では、前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の食品関連事業者(「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令」4条に規定。以下「多量発生事業者」)に対し、食品廃棄物等の発生量やリサイクル等の状況について、農林水産大臣等に対し、毎年報告を行うことが義務付けられており、報告を適切に行わなかった場合は罰金が課され得ます(食リ法29条1号)。

冒頭に言及した、「事業系食品ロス」(以下単に「食品ロス」)の集計は、食リ法9条1項に基づく報告等をベースに農林水産省が毎年実施しており、食品ロスの量は、食リ法上の食品廃棄物等をもとに算出されているということがいえます。

ただ、食品ロス=食リ法上の食品廃棄物等なのかといえば、両者はイコールではありません。

(2)食リ法上の規定における食品ロス

食リ法においても、「食品」は(1)で言及した食品ロス削減推進法と同じく、飲食料品のうち医薬品・医薬部外品・再生医療等製品以外のものをいうと定義されており(2条1項)、食品廃棄物等は、2条2項で以下のように定義されています。なお同項の規定から明らかなとおり、パッケージ等の容器包装はもともと食品ではありませんので、食品廃棄物等にも食品ロスにも含まれません。

|

2 この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。 一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの 二 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの |

同項では、1号が食べられるにもかかわらず(以下「可食部」)、「食用に供された後に、又は食用に供されずに」廃棄されたものを規定し、2号が「食用に供することができないもの」、すなわち食べられないもの(以下「不可食部」)を規定していると考えられています2。2号の不可食部とは、そもそも食べられない部分を示すため、食べられるにもかかわらず廃棄されるものを規定している1号こそが、食品ロスについての規定といえます。食品ロスと同義である可食部の代表例は、規格外品や食べ残しであり、不可食部の代表例は魚・肉の骨、野菜くずとされています。

ここで、たとえばスーパーの売り場に陳列していたものの消費期限がきたため廃棄した加工食品は、食べられない=不可食部なので食品ロスとはいえないのか、と疑問に思われるかもしれません。しかし、消費期限切れの在庫で廃棄されたものは、中身の全量を可食部として、すなわち食品ロスとして計上されるという運用がされています。したがって、たとえば不可食部を実測により計量できる場合等を除き、原則として当該加工食品中に不可食部が含まれていても、容器包装の重量を除く全量が可食部だったもの=食品ロスとしてカウントされてしまいます。食品ロスの削減を目指す企業にとって、これは避けるべき事態といえ、食リ法によって何をなすべきかが明確になると言えなくもなさそうです。

(3)可食部/不可食部の判断の難しさ

しかし食品ロス削減の観点からみますと、可食部/不可食部の切り分けは、一見した印象とは裏腹に、明瞭とは言い難いものがあります。この点は、食リ法を所管し食品ロス量を毎年算出している農林水産省が、食品廃棄物等のうち食品ロスであるか否かの判断基準である可食部/不可食部の定義を示しておらず、また食リ法における可食部/不可食部の考え方について自身の名で公表することなく、三年ごとに公表される委託事業の報告書(「食品産業リサイクル状況等調査委託事業報告書」)という形で明らかにしていることからもうかがえるように思えます。

例えば上で不可食部の代表例として挙げた魚・肉の骨(実際この事例は平成29年度食品産業リサイクル状況等調査委託事業報告書中にも記載があります)について、魚・肉の骨は実際にはすべてが廃棄されているわけではなく、一部ペットフードや飼料等として再利用され販売されることがあります。それらはたしかに「食用に供することはできない」ため、食リ法2項2号に該当することは明らかです。しかし上述のとおり、再利用(リサイクル)の道は残されているともいえ、食品ロス削減をどうにか進めようとする場合、一概に不可食部だから食品ロスに非該当とし、食品ロス削減量から除外することは合理的ではないように思われます。

また、パンの耳のような明らかな可食部であっても、もしどこにも需要がなければ廃棄せざるを得ません。食品ロス削減法を所管する消費者庁や農林水産省からしますと、消費者の需要を喚起せよ、リサイクルに向けた販売網を構築せよ、ということかもしれませんが、取引先や消費者のニーズは販売元でどうにも動かせない場合も多く、難しい局面もありそうです。

食リ法上の可食部/不可食部という基準は、既に述べたとおり、食品関連事業者側が当該食品を販売できるかできないか、という基準とは関係なく決まります。しかし企業の皆さまにとって一義的に重要なのは後者、つまり当該食品を販売できるかできないかである以上、食品ロス削減に向けた法的課題としても、販売という観点を軽視することはできないように思われます。

そしてその観点を食品ロスの法的議論に盛り込もうとする場合、食品衛生法と食品表示法という食品関連法(以下「食品関連法」)が、食品に関する規制として大きく立ちはだかります。

食品衛生法も食品表示法も、違反の場合は刑罰(それぞれ81-84条、17-20条)もある重大な法律です。したがって食品関連事業者・食品販売者はいかなる場合も食品関連法を優先せざるを得ず、食品ロス削減推進の議論にブレーキがかかることがあります。

以下では簡単にではありますが代表的事例として、賞味期限と3分の1ルール、フードバンク、外食での食べ残しの持ち帰りというトピックスをご紹介します。

(1)賞味期限と3分の1ルール

賞味期限は食品表示法上の食品表示基準において、「定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日」(消費者庁「食品表示基準Q&A」(以下「QA」)総則-24)と規定されています。したがって賞味期限が切れても即食べられなくなるわけではなく、「それぞれの食品が食べられるかどうかについては、その見た目や臭い等により、五感で個別に食べられるかどうかを消費者自身が判断し、調理法を工夫することなどにより、食品の無駄な廃棄を減らしていくことも重要です。」とされています(同上)。食品関連法上も、賞味期限切れの食品については消費者サイドで食品ロス削減の対象とすべきことが期待されているといえます。

しかし賞味期限切れの商品の販売については、「期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが」と留保がおかれつつ、「期限内に販売することが望まれます」(QA加工-38)と規定されるのみです。このように食品関連法上、賞味期限切れの食品の販売は、食品ロス削減の観点から推奨されているわけではないといえます。実際、賞味期限切れの食品を通常販売している営利企業は少なくとも現時点では稀といえるでしょう。

賞味期限切れどころか、賞味期限より前倒しの販売期限を自ら設定する食品業界の商慣習として、いわゆる3分の1ルールも存在します。製造日から賞味期限までの3分の1以内に小売業者に納品を行い、小売業者は賞味期限の約3分の2を販売期限に設定するという業界の基準です。このルールに対しては、食品ロス削減の観点から批判がされてきており、2022年時点で約270の事業者が、自主的に3分の1ルールの納品期限を緩和する等の動きも出ています3。農林水産省も納品期限緩和事業者の名称を公表することで、納品期限の緩和を後押ししているようです。しかし消費者が賞味期限より前であればあるほど購入する傾向が明らかにある場合、小売業者としてはできるだけ早い段階で商品を仕入れしたいでしょうし、有効な販売期間を長く保ちたいと思うのが自然でしょう。3分の1ルール、そして賞味期限はこのように販売戦略の根幹にかかわり得ます。

また、農林水産省や消費者庁も、賞味期限が食の安全という食品関連法の土台にかかわる指標である以上、これを軽視してもいいとは言いにくく、食品ロスの削減という観点からのジレンマは続きそうです。消費者庁は賞味期限の設定の基準となる安全係数について、現在の0.8から(QA加工-22)引き上げる予定とされていますが4、新たな行政上の施策によりどれほどジレンマを解消できるのかが注目されます。

(2)フードバンク

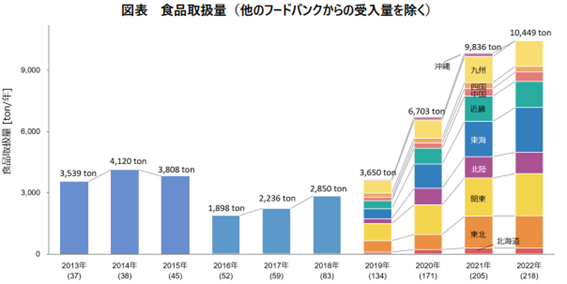

フードバンクとは、まだ食べられる食品をフードバンク団体等が譲り受け、子ども食堂等の施設へ寄贈を行う活動です。社会福祉の観点のみならず、食品ロス削減対策の一環として、消費者庁を中心に現在「食品寄附等に関する官民協議会」が定期的に開催されるなど、フードバンク制度の活性化が目指されています。実際、フードバンクの食品取扱量・団体数のいずれも増加傾向にあります。

<消費者庁「食品寄附等の現状(詳細版)」12頁>

ただ食品寄付者としては、農家を含めた個人が多く、企業はまだこれからという段階にありそうです5。企業がフードバンクへの寄附を躊躇する要因の一つが、食品の不正転売のおそれとならび、食品関連法による規制です。

食品衛生上の危害を及ぼすおそれのある食品は、食品衛生法6条で「販売」を禁じられています。有償での販売ではなく無償での寄附であれば、食品関連法の規制から除外されるのかといえば、食品衛生法6条の対象には「不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合」も含まれます。また、食品表示法における「販売」も、「不特定又は多数の者」に提供される場合、者と者との間で食品の所有権の移転が行われるかを判断基準として、無償の提供にも適用され得ます(消費者庁「食品表示基準について」(最終改正2024年4月1日消食表第213号)(総則関係)1(1))。したがって一般的なフードバンクへの寄附には、食品関連法による規制が及び得るといえます。

そこで食品ロス削減を推進する側からは、食品寄附の場合の免責を広く認める米国にならい6、食品関連法の適用を緩められないかという議論が進んでいます。消費者庁のとりまとめにより、今年度中に方向性は出そうではありますが、賞味期限等の表示規制については緩めてもいいのではないかという意見が出る一方で、食中毒等の健康被害発生時に食品寄附者を食品衛生法の適用から免責することについては、慎重意見が強くあります。

(3)食べ残しの持ち帰り

フードバンクという、食品が口をつけられていない段階よりも健康被害発生の危険性が類型的に高いといえるのが、飲食店での食べ残しの持ち帰りです。その一方で、食品廃棄物の約3分の1が飲食店・ホテル等の調理加工食品の食べ残しという現状があり7、食品ロス削減の観点から対策が求められています。

食品衛生法においては、客側・飲食店側ともに、外食時の食べ残しを持ち帰ることを禁止する規定はありません。現在の議論としては、飲食店側が顧客に食品を提供した段階で、食品衛生法上の「販売」行為は終了しており、そのため、飲食店側が提供した食品に顧客が手を付けた後に、食べ残したものを持ち帰った時点以降の場面において、異物混入等の食品事故の原因が存在する場合については、食品衛生法上の義務違反は発生しないのではないかとの考え方も提示される一方で、食品衛生法の義務の所在について慎重に考えるべきとの見解もあります。

議論は厚生労働省を中心に進められており、ガイドラインが取りまとめられる予定です。

以上のように、食品ロス削減と食品関連法の「販売」をめぐる規定は、今年中または今年度中に大きく動くことが予定されています。

2では食品関連法に絞りましたが、取引先に食品ロス削減(たとえば3分の1ルールから2分の1ルールへの緩和)を課した場合に独占禁止法上どうなのか、製造物責任法等の消費者保護に関する消費者法はどのように適用されるのか等、食品ロス削減をめぐる法的課題は山積しているといえます。

以上

- 2024年6月18日付読売新聞オンライン記事(https://www.yomiuri.co.jp/national/20240618-OYT1T50111/)等。

- 例えば平成29年度農林水産省委託業務「食品産業リサイクル状況等調査委託事業(食品関連事業者における食品廃棄物等の可食部・不可食部の量の把握等調査)報告書」中、別紙「食品廃棄物等のうち可食部・不可食部の考え方について」では、「1.基本的整理」として、「「食品廃棄物等」は、食品リサイクル法第2条第2項にて規定され、第1号を可食部、第2号を不可食部として整理しています。」と記載されている。

- 農林水産省プレスリリース「納品期限の緩和を進める事業者が大幅に増加!」参照。

- 消費者庁等「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ(案)」(2023年12月)6頁。

- 消費者庁「食料寄附等の現状(詳細版)」(2024年5月)5頁。

- “BILL EMERSON GOOD SAMARITAN FOOD DONATION ACT”参照。

- 消費者庁「食品の寄附や食べ残しの持ち帰りを促進するための法的措置についての検討上の論点」(2023年10月)3頁。

詳細情報

| 執筆者 |

|

|---|---|

| 取り扱い分野 |

取り扱い分野で絞り込む

- 独占禁止法/競争法

- 独占禁止法の当局対応

- 独占禁止法/競争法上のアドバイス

- 他社の独禁法違反に対する対応

- 独占禁止法コンプライアンス

- 不正競争防止法/営業秘密

- 企業結合審査/業務提携

- 外国競争法

- 知的財産権と独占禁止法

- 取適法(改正下請法)

- 消費者法

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品規制

- 景品表示法コンプライアンス

- 他社の景表法違反に対する対応

- 景品表示法の当局対応(危機管理)

- 広告代理店/アフィリエイターによる広告

- 食品表示

- 個人情報・プライバシー・セキュリティ

- 消費者安全関係/PL(製造物責任)

- 特定商取引法・電子メール規制

- 消費者争訟・消費者団体対応

- プライバシー/情報法

- 電子商取引法・デジタルプラットフォーム規制

- 関連分野

- 一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)

- 国際業務

- 贈収賄規制

- 通商法・国際経済法

- ヘルスケア

- IT

- ゲーム

- 広告ビジネス

- 電気通信事業