【I&S インサイト】食品表示基準上の「容器包装」と表示① ―義務表示事項の「容器包装」上の表示は省略できるか―

DATE 2024.06.20

執筆者:福島紘子

現行の食品表示規制の枠組みは、食品表示法(以下「法」といいます。)が大枠を定め、具体的な詳細を食品表示基準(以下「基準」といいます。)が規定しています。食品表示基準は、消費者保護の観点から、食品表示の方法や内容に関する義務を極めて細かく定めており、関係者の皆さまを日々悩ませているかもしれません。

その表示規制は現在、さまざまな課題に直面しています。とりわけ、消費者に販売される加工食品(一般用加工食品)については、「容器包装」に規定の表示を行う必要があるとされていますが(詳細は後述)、①消費者保護の観点から消費者に情報提供が義務化されているにもかかわらず、必要な情報量が多すぎてかえってわかりにくくなっているという問題、②環境問題解決の観点から、そもそも「容器包装」の解釈を広げられないかという問題があります。

そこで、上述の①②の問題に関する議論の現状について、二回に分けて概要をお届けしたいと思います。

「容器包装」に義務付けられる表示

一般用加工食品の表示について、基準では次のように規定しています(3条1項)。

|

食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品……を販売する際……には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 |

原材料や製造場所といった所定事項が「容器包装」に表示されなければならないというわけですが、2015年の食品表示法の施行以降、義務表示項目は増え続けています。

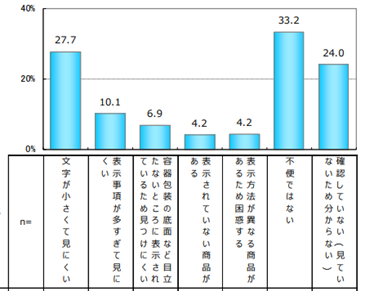

これらの義務表示項目は、消費者が食品を購入する際、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保するという目的で規定されているはずです1。しかし消費者庁が消費者に対し、現在の食品表示について、知りたい情報を確認する際に不便を感じるか、感じるとしたらどの点かを調査したところ、下図のとおり、約半数が不便を感じていると回答しました。「文字が小さくて見にくい」、「表示事項が多すぎて見にくい」というのが主な理由とされています。

<消費者庁「令和4年度食品表示に関する消費者意向調査」95頁Q82S1より抜粋>

表示に使用する文字は、食品表示基準により、原則として8ポイント以上、表示可能面積がおおむね150㎠以下であれば5.5ポイント以上と決められています2。もし「文字が小さくて見にくい」という消費者の声に正面からこたえるとすれば、文字は8ポイント(5.5ポイント)より大きくしなければならず、また、消費者庁が2020年度に実施した委託調査「「分かりやすい食品表示」の啓発とガイドライン作成プロジェクト調査報告書」で示されたように、消費者保護の観点からさらに見やすくなるように行間を空けるとすると3、義務表示部分はより一層、幅を取らざるを得なくなりそうです。

しかし他の表示事項との関係で、「容器包装」の中で、義務表示にあてられる部分はさほど大きくはできないように思われます。

義務表示項目の表示の省略?

そこでまず、義務表示事項のうち、記載を省略できる部分があるかを検討する方向が考えられます。実際、食品表示基準では、一般加工食品の表示について、一部の食品の原材料名や保存方法などの記載を省略できますし、「容器包装」の表示可能面積が30㎠以下の場合、内容量や添加物などの記載を省略できます(基準3条3項)。

しかし、義務表示事項のうち何が食品表示基準上省略でき、何が省略できないのかを、自社商品の表示可能面積と照らし合わせながら逐一照合すること自体、極めてコストのかかる作業です。また、消費者サイドからも、必ずしも食品表示の簡略化ばかりが求められているわけではなく、表示項目をもっと増やしてほしいという要望も強くあるようです4。

義務表示項目のデジタル化?

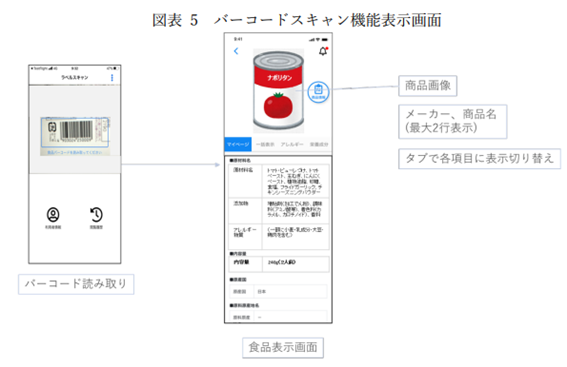

そこで、たとえばQRコードやバーコードなどで、遷移先に義務表示事項を表示するという方法により表示をデジタル化することで、「容器包装」自体への記載を省略できるのではないかということが、消費者庁で議論されています。例えば2020年度及び2021年度には、パーコードスキャン機能で「容器包装」上のバーコードを読み取り、アプリを通じてデータベース上のデータを表示させるという実証調査が実施されました5。

<消費者庁「アプリケーションを活用した食品表示実証調査事業」(2021年3月)11頁より抜粋>

今年3月には、「食品表示のデジタルツールへの対応」は今後の課題として、食品表示懇談会の分科会での議論が継続されていくというロードマップが示されました6。

ただ、その議論は一筋縄ではいかなそうです。消費者庁長官は既に、「令和5年度食品表示懇談会」の冒頭において、国際的な政府間機関であり国際食品規格の策定などを行うコーデックス委員会での議論を引用する形で、以下のとおり発言しています7(下線は筆者)。

|

QR コードを読み取る機械を持っている方も途上国を含めて 9 割を超えているという現状を踏まえまして、今まで容器包装への表示を義務付けていたものでも、健康や安全性に関する食品表示以外の情報については、デジタルツールで代替していくという方向にしたらどうかということが、国際的なルールの中で出てきたということでございます。 |

そして「令和5年度食品表示懇談会取りまとめ」が、「容器包装に表示すべき事項と、デジタルツールによる情報提供での代替を許容すべき事項について、コーデックス委員会におけるデジタルツールの活用の議論も踏まえ検討する」と総括していることから8、コーデックス委員会にならって、食品の「健康や安全性に関する」情報の表示については、デジタル化から除外する方向に議論が進むということも十分ありえます。

しかし、そもそも食品表示基準上省略ができない法定記載事項のうち、「健康や安全性に関する食品表示以外の情報」はあるのでしょうか。

食品表示基準上、一般食品である加工食品のうち、一部を除き省略がどのような場合でも不可とされる項目は、以下のとおりとなっています(3条3項参照)。

|

これらの項目のうち、食品関連事業者の名称及び住所以外は、食品表示法上「安全性に重要な影響を及ぼす事項」とされており(「食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」1条1号から4号まで)、食品表示基準にしたがった表示をしなければ、場合によっては業務停止を命じられるほど食品表示法上重要な項目です(食品表示法6条8項)。また、食品関連事業者の名称及び住所についても、表示の目的は「消費者等が当該商品に対する問合せ等を行うため」と位置付けられており9、食品の「安全性」と切り離すことは難しいように思えます。

このように、結局のところ、食品表示基準上どのような場合でも省略できない加工食品の義務表示のうち、「健康や安全性に関する食品表示以外の情報」は考えにくい、ということになりそうです。したがって、コーデックス委員会にならって「健康や安全性に関する食品表示以外の情報」の表示はデジタル化できるとした場合、デジタル化可能な情報は、現行法の枠組みでも場合によっては表示が省略できる項目に限られ、デジタル化が可能なのか否かの食品表示基準との照合作業が、またしても必要となってしまいます。

今後消費者庁では、食品表示法と食品表示基準の消費者保護の観点を守りつつ、関係企業の負担を増やす形ではないデジタル化は可能なのか、可能だとしたらどのような形となるのか、について議論が進められていくことになりそうです。その行方について、今後も注視する必要がありそうです。

②へ続く

- 消費者庁パンフレット「知っておきたい食品の表示」(令和6年4月版)2頁に本文中の内容が記載されています。

- 消費者庁「食品表示基準Q&A」(2015年3月(2024年4月改訂))12頁「加工―25」参照。

- 消費者庁「令和2年度地方消費者行政に関する先進的モデル事業」「「わかりやすい食品表示」の啓発とガイドライン作成プロジェクト」「3 消費者の視認性調査」42頁参照。

- 消費者庁「食品表示制度をめぐる事情」(2023年10月)30頁参照。

- 消費者庁「アプリケーションを活用した食品表示実証調査事業」(2021年3月)参照。

- 消費者庁「令和5年度食品表示懇談会取りまとめ」(2024年3月)7頁参照。

- 消費者庁「令和5年度第1回食品表示懇談会議事録」(2023年11月)2-3頁参照。

- 「令和5年度食品表示懇談会取りまとめ」6頁参照。

- 「食品表示基準Q&A」「加工-115」参照。

詳細情報

| 執筆者 |

|

|---|---|

| 取り扱い分野 |

取り扱い分野で絞り込む

- 独占禁止法/競争法

- 独占禁止法の当局対応

- 独占禁止法/競争法上のアドバイス

- 他社の独禁法違反に対する対応

- 独占禁止法コンプライアンス

- 不正競争防止法/営業秘密

- 企業結合審査/業務提携

- 外国競争法

- 下請法

- 消費者法

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品表示法コンプライアンス

- 他社の景表法違反に対する対応

- 景品表示法の当局対応(危機管理)

- 広告代理店/アフィリエイターによる広告

- 食品表示

- 個人情報・プライバシー・セキュリティ

- 消費者安全関係/PL(製造物責任)

- 特定商取引法・電子メール規制

- 消費者争訟・消費者団体対応

- プライバシー/情報法

- 電子商取引法・デジタルプラットフォーム規制

- 関連分野

- 一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)

- ヘルスケア

- IT

- ゲーム

- 広告ビジネス

- 電気通信事業