【I&S インサイト】HIFU(ハイフ)施術の医行為該当性及びHIFUの施術場所の解釈

DATE 2024.06.13

執筆者:越田雄樹

1 はじめに

令和6年6月7日、厚生労働省が「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」との通知(以下「令和6年通知」といいます。)を発出しました。

これは従前から議論のあったいわゆるHIFU(ハイフ)施術の医行為該当性などについて判断しています。すなわち、HIFU施術は、医行為にあたり、医師免許を有しない人がこれを業として行うことは医師法第17条に違反するというものであること、医師による本行為は医療法に規定する医療提供施設において行わなければならないこと、違反行為に対しては停止勧告等の必要な指導のほかに悪質なものについては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発も念頭に対応することを示すものです。

実際、美容医療関係では、医師法第17条に違反することを理由とした逮捕事例も数多くあるため、事業者においては、以下の厚労省の整理などを正確に理解する必要があります。

2.1 令和6年通知/医師法第17条の考え方

そもそも、医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定しています。

ここでいう「医業」とは「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(以下「医行為」といいます。)を、反復継続する意思をもって行うこと」と考えられていました。

一方、最高裁は、医師ではない彫り師によるタトゥー施術行為が、医師法第17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例(最決令和2年9月16日 事件番号:平30(あ)1790号)(以下「タトゥー最決」といいます。)において、医業とは医行為を反復継続して行うものであることを前提として、医行為とは、

|

医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう |

と整理しています。

令和6年通知では、HIFU施術が、「医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」にあたり、これを医師免許なく反復継続して行う場合には医師法第17条に違反すると整理しています。

<令和6年通知 抜粋>

|

第1 HIFU施術に対する医師法の適用 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為(以下「本行為」という。)は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。 |

なお、医師法第17条に係る整理の詳細はこちら(【I&S インサイト】医師法第17条「医業」の解釈 | IKEDA & SOMEYA (ikedasomeya.com))をご覧ください。

2.2 令和6年通知の経緯/HIFUに係る従来の整理

令和6年通知において、厚労省はHIFU施術が医行為にあたると整理していますが、これは突然厚労省が考え方を公表したというものではありません。

従来、厚労省は、「HIFUに関する監視指導の徹底について」(令和5年3月31日)の通知を公表しています。この通知には、別添として、「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故」(令和5年3月29日1)(以下「報告書」といいます。)が付けられています。

この報告書は、2021年7月30日の消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」といいます。)にて、エステサロン等でのHIFUによる事故について事故等原因調査の対象として選定され、その後調査された内容を取りまとめたものです。

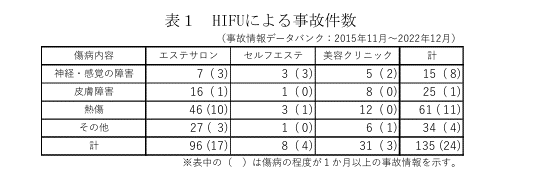

同報告書において、HIFU施術は、医療機関である美容医療クリニックのほかに、エステティシャンがHIFU機器を扱って施術するエステサロンや店舗に置かれたHIFU機器を利用者自らが扱って施術するセルフエステなどで行われていることなどの施術場所に係る調査、HIFU施術に係る機器の調査、事故状況(平成27年11月から令和4年12月だけで135件の事故が報告されていること)などを詳細に記載しています。

また、同報告書において、調査委員会は、HIFUに係る機器の安全性や法規制の状況などの調査のうえ、「HIFU施術は、施術者を法規制により医師などに限定することが必要である。明確な法規制が存在しない中で、エステサロン等では広くHIFU施術が⾏われていることを踏まえると、次の対策を講じ、早急に事故を減少させていくことが必要である。」と報告し、 再発防止策として、以下の5つを挙げています。

①医⾏為としての施術者の限定

②輸⼊機器流通の監視強化

③施術者への情報共有

④HIFU施術のリスクに関する注意喚起

⑤利⽤者への注意喚起

そして、報告書が公表された日と同日、調査委員会は「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」(令和5年3月29日)を公表し、厚労省大臣、経産省大臣に意見を述べています。

この厚労省大臣への意見の中には、

|

今回調査した、エステサロン等で行われているようなHIFU施術は、神経や血管の位置などの解剖学の知識を有する者が、機器の特性や施術方法を熟知して行う場合を除いては、人体に危害を及ぼすリスクが高いものである。このため、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医師法17条の「医業」に係るいわゆる医行為)に該当するものがあると考えられるので、医師法上の取扱いを整理し、これにより施術者が限定されるようにすること。 |

ということが述べられており、令和6年通知は、この意見等を踏まえて、厚労省がHIFU施術についての医師法上の医行為該当性の考え方を示したものと考えられます。

3 令和6年通知/HIFU施術の実施場所の問題点

令和6年通知では、HIFU施術の実施場所について、下記のとおり記載しています。

|

第2 実施場所について 医師による本行為は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと。 |

HIFU施術は、報告書でも記載されていたとおり、医療機関である美容医療クリニックのほかに、エステティシャンがHIFU機器を扱って施術するエステサロンや店舗に置かれたHIFU機器を利用者自らが扱って施術するセルフエステなどで行われています。

しかし、医療機関ではないエステサロン等では、衛生面、安全面が担保されていない可能性があり、実際、医療機関である美容クリニックと医療機関ではないエステサロン等では事故の件数が約3倍も異なります。

引用元:報告書13頁

このような状況を踏まえ、令和6年通知では、HIFU施術が医行為にあたることを踏まえ、「医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと。」と整理しています。

|

医療法第1条の2第2項 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。 |

ここで重要なのが、令和6年通知では「医療提供施設」に限定したということです。

医療法上、患者の自宅は「医療を受ける者の居宅」として、医療の提供場所として認められており、患者の自宅で医療を提供すること自体は医療法でも問題がありません。

しかし、令和6年通知ではあえてHIFU施術については「医療提供施設」に限定しています。

近年、美容医療を患者の自宅などで提供する事例が増加していますが、医療機関以外での施術による事故が多く発生していることを踏まえ、厚労省が患者の自宅での施術はHIFU施術の施術場所としては認めないことを示したと考えられます2。

4 実務上の対策

令和6年通知にも記載されていますが、違反行為に対しては停止勧告等の必要な指導のほかに悪質なものについては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発もあり得ます。

実際、美容医療関係では、医師法第17条に違反することを理由とした逮捕事例も数多くあります。

そのため、医師免許を有していない者がHIFU施術などの医行為を行うことは非常にリスクがあり、事業者は、HIFU施術を事業として行うのであれば、医師免許を有する医師に施術させる必要があります。

また、医師の監督下で看護師に施術をさせること自体疑義が残りますが、仮に看護師に実施させる場合でも、医師による監督体制の構築など、厳格に検討する必要がありますので、弁護士等の専門家に相談のうえ対応する必要があります。

以上

- https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/assets/csic_cms101_230329_02.pdf

- HIFU施術以外の美容医療(例えばアートメイク等)についても同様に考えられるかは別論点となります。なお、アートメイクに係る医師法上の整理等はこちら(【I&S インサイト】医師法第17条「医業」の解釈 (アートメイクの医行為該当性) | IKEDA & SOMEYA (ikedasomeya.com))をご覧ください。

詳細情報

| 執筆者 |

|

|---|---|

| 取り扱い分野 |

取り扱い分野で絞り込む

- 独占禁止法/競争法

- 独占禁止法の当局対応

- 独占禁止法/競争法上のアドバイス

- 他社の独禁法違反に対する対応

- 独占禁止法コンプライアンス

- 不正競争防止法/営業秘密

- 企業結合審査/業務提携

- 外国競争法

- 下請法

- 消費者法

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品表示法・その他の表示規制の相談

- 景品表示法コンプライアンス

- 他社の景表法違反に対する対応

- 景品表示法の当局対応(危機管理)

- 広告代理店/アフィリエイターによる広告

- 食品表示

- 個人情報・プライバシー・セキュリティ

- 消費者安全関係/PL(製造物責任)

- 特定商取引法・電子メール規制

- 消費者争訟・消費者団体対応

- プライバシー/情報法

- 電子商取引法・デジタルプラットフォーム規制

- 関連分野

- 一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)

- ヘルスケア

- IT

- ゲーム

- 広告ビジネス

- 電気通信事業